Por: José Carlos Huayhuaca.

Por: José Carlos Huayhuaca.

El llamado de Machu Picchu

Por: José Carlos Huayhuaca

I

Innumerables visitantes han de haber ido a Machu Picchu motivados por la lectura del célebre poema que le dedicó Neruda. Yo mismo, en una de las muchas peregrinaciones que hice de joven, llevé conmigo el librito a fin de leerlo a voz en cuello en medio de la ciudadela. Pero la verdad es que, salvo algunos versos memorables, casi de inmediato me pareció que el poeta se iba por la tangente, enfatizando aspectos que no me daban la impresión de responder a los interrogantes surgidos de la experiencia inmediata, digamos sensorial, de estar ahí. Recordarán que la parte central de su poema se preocupa en reivindicar al trabajador explotado, sobre cuyos pobres huesos se habría erigido Machu Picchu. El poeta respondía, así, más a su credo comunista que al élan que nos transporta a verdaderas alturas, ya no solo físicas o históricas, sino estéticas y religiosas, cuando uno contempla la acrópolis inca. ¿Martín Adán, entonces?

|

"Allí vemos con plenitud, es cierto, pero también oímos. ¿Qué? Digamos un llamado, algo trascendente que nos remite a lo Sublime, de Kant; a lo Numinoso, de Rudolf Otto, o al Ser de Heidegger—ese fundamento que habríamos olvidado, y que Machu Picchu evoca, haciéndolo resonar en lo más profundo de uno". |

Tras el prometedor título de su poema -La mano desasida-, el lector que ve el nombre “Machu Picchu” repetirse en cada página, queda sumido en la perplejidad: ¿qué lo conecta -se pregunta- con la serie de confidencias patéticas y súbitos apóstrofes del poema? No me atreveré aquí a hacer una evaluación sobre su calidad literaria misma, pero sí soy capaz de percibir que estos versos son más expresivos del doloroso mundo interior del poeta que del monumento calificado hace poco de “maravilla de la humanidad”. Éste -un paisaje a la vez natural y cultural- más bien se impone a sus visitantes, sean felices o desventurados, “abatiendo”, como diría Borges, “la prominencia que suele adjudicarse al yo”.

El hecho es que Machu Pichu aún espera a su poeta. Quizás el arco y la lira de un Octavio Paz hubieran constituido el instrumento ideal para tal empresa. Lo digo pensando en que ambos -la poesía de Paz y la ciudadela- combinan el rigor y la fantasía, el diseño arquitectónico en medio de la lujuria selvática, la hondura de la historia y la altura de la metafísica—ambos vertiginosos. Una sensibilidad así, capaz de sintonizar con la escultura y la niebla, de expresar lo raigal americano en el lenguaje de lo universal y contemporáneo (no olvidemos el juego, en su obra, de los factores azteca y modernista), hubiera creado un poema con el aliento de “Piedra de sol”, título que parece remitir a Machu Picchu, precisamente.

| a |  |

|

"De pronto, tras una curva, en medio de la negra noche, vi refulgir el imponente pico de La Verónica y casi caigo de rodillas. He estado en diversas iglesias en mi vida; en ninguna experimenté ese oceánico sentimiento." |

II

Pero, a diferencia de los hombres de letras, enjambres de fotógrafos y cineastas vienen dando su exitoso testimonio casi desde el primer día del descubrimiento (Hiram Bingham, de hecho, fue el primero en disparar una cámara), de un modo tal que a veces nos quita el aliento. Solo que mientras los poetas enfrentan el oneroso trabajo de verter una experiencia ante todo visual a un medio heterogéneo -las palabras-, aquéllos cuentan con la ventaja de que Machu Picchu hace la mayor parte del trabajo en su lugar, un poco como la Kodak según el slogan de Eastman: “Usted aprieta el disparador -incluso a la diabla- y Machu Picchu se ocupa del resto”.

Además, no obstante haberlas muy buenas, la inflación, la sobreabundancia de fotografías, reduce drásticamente el valor de cada una. Situación agravada por el hecho de que terminan pareciéndose unas a otras: apenas alguien aporta un ángulo novedoso o un concepto original, legiones de seguidores piratean el hallazgo y al poco tiempo éste ya se ha convertido en un cliché más. Quizá se necesita a un artista que no mire de frente -por así decirlo-, sino de diferente manera, para llegar a algo que no sea solo una réplica de tal aspecto o de cual otro, sino una alusión o un símbolo.

En este sentido, de las innumerables películas (documentales y de ficción) que, casi por azar, he visto, sólo me queda una imagen digna de tan sobrecogedora experiencia: la inolvidable escena inicial de Aguirre, la ira de Dios (Werner Herzog, 1972). De los altos riscos de Machu Picchu, casi en medio de las nubes, baja un hilo de seres -¿hormigas, simios, ángeles?- que se mueven trabajosamente: son los soldados de la invasión española, el terrible azote que llega para destruir el Tawantinsuyu. En la realidad, los españoles nunca estuvieron ahí; pero la película no se sitúa en el ámbito de la Historia sino en el del Mito.

|

a |

|

"El viaje cambia de índole y cobra un carácter simbólico. Me vienen a la memoria experiencias equivalentes, tomadas del ámbito de la gran literatura, como el remontar del Orinoco, en Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier" |

III

De algún modo, también en un ámbito mítico está Machu Picchu para los cusqueños, desde que somos niños. Por mi parte, la primera visita la hice a los 8 ó 9 años de edad, y la última (hasta el momento) ya cercano a los 50; en todas ellas, Machu Picchu no era solo un sitio sino un viaje de fábula. Como se sabe, éste comienza con el zigzag hacia arriba que hace el tren en la partida, según va ascendiendo por el cerro—movimiento extrañísimo para un vehículo de ímpetu intrínsecamente horizontal. Muchos, muchos minutos se van en ese moverse sin avanzar, lo que sería exasperante salvo que, gracias a él, accedemos gradualmente a la bella, gloriosa luz solar de las seis de la mañana, asomando apenas tras un horizonte de Apus prominentes y benignos, luz que recién alcanzará a la estación, sita en el valle, una hora más tarde. Pero nosotros, los viajeros, no tenemos que esperarla pues subimos hacia ella.

Luego, una vez que se está en pleno rumbo, destaca esa especie de milagro, aunque sea natural, de ver transformarse el paisaje en el curso de pocas horas: de las despejadas alturas andinas a las hondas marañas de la ceja de selva. Uno se percata de estar ingresando a otra geología, o, como diría Neruda, a “lo más genital de lo terrestre”. El viaje cambia de índole y cobra un carácter simbólico. Me vienen a la memoria experiencias equivalentes, tomadas del ámbito de la gran literatura, como el remontar del Orinoco, en Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, y el internarse en lo desconocido, camino hacia las cavernas de Marabar en Pasaje a la India, de E. M. Forster. Se va de un espacio a otro y se viaja simultáneamente a través del tiempo—al encuentro de ¿qué? En las citadas novelas, de un mundo primitivo o primordial, como si fuera la recuperación de un remoto centro que hubiésemos perdido sin saberlo.

También esa sensación tenemos los expedicionarios (por lo menos así nos sentíamos de jóvenes) a Machu Picchu. Claro que el romance de una expectativa tal se ve desmentido por el prosaico, caótico pueblo de Aguas Calientes, que se encuentra al llegar y que ha prosperado comercialmente por estar al pie de la montaña. Pero aún ese lugar fenicio, malformado y estridente cumple su rol, pues sirve de contraste al orden sublime y silencioso que espera en las alturas. Comienza entonces el ascenso, que, curiosamente, repite el zigzag de la partida, aunque esta vez el camino se haga en bus y la coronación sea otra.

| a |  |

|

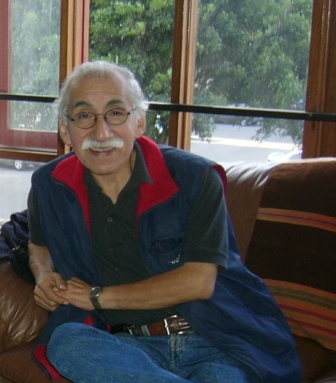

"Pero, a diferencia de los hombres de letras, enjambres de fotógrafos y cineastas vienen dando su exitoso testimonio casi desde el primer día del descubrimiento (Hiram Bingham, de hecho, fue el primero en disparar una cámara), de un modo tal que a veces nos quita el aliento." Fotografía de Felix Nishiyama |

IV

Ahora bien, salvo la penúltima oportunidad, siempre que fui a Machu Picchu lo hallé a pleno sol, tanto que me pareció su estado natural. Pero en aquella ocasión excepcional, me tocó un día de llovizna cerrada y cielo cubierto. ¿Qué hacer? Ya estando ahí no quedaba más que resignarse al recorrido e ingresar a las ruinas, prácticamente invisibles por la llovizna y la densa niebla. De pronto, ésta comenzó a agrietarse por aquí, por allá y por otros lados, dejando ver fragmentos diversos e inconexos de la ciudadela: una techumbre, cierto muro, un espacio vacío, el súbito pico del Huayna Picchu—por varios minutos preciosos tuve la sensación de estar flotando en medio del aire (Del aire al aire, como una red vacía, susurra Neruda a mi oído). ¿Me dejo entender? Sin ninguna referencia a las distancias entre esto y aquello, o mejor dicho, sin la lógica provista por una perspectiva que ponga orden entre las partes, cada imagen aparecía como por conjuro,o como versos sueltos de un vehemente poema visual que se iba armando ante los ojos. Fue la gloria.

Había escuchado, repetidas veces, decir lo incomparable que era contemplar el espectáculo desde la cumbre del Huayna Picchu, y que sin esa experiencia el viaje no estaba completo. Acaté el consejo. No dudo que el sinuoso y escarpado ascenso al “cerro joven” vale la pena per se, pero solo se trata de los placeres típicos de cualquier montañismo. Ya en la cima, en cambio, me sentí decepcionado, por mucho que la vista hubiese ganado en altura y amplitud. La razón es simple de entender: a ese panorama le falta algo esencial para ser perfecto—el Huayna Picchu, precisamente. Ver su perfil salvaje, tras la cimbreante simetría de la construcción inca sobre el “cerro viejo”, es la clave del impacto de la ciudadela. Ya se sabe: el sentido estético y ecológico de los incas era infalible, al grado de que sus edificaciones parecen obra de la naturaleza; y el ámbito natural en el cual se alzan, un diseño de artista. Sin embargo, no reduzcamos la experiencia a una mera cuestión de belleza, por especial que ésta sea. Allí vemos con plenitud, es cierto, pero también oímos. ¿Qué? Digamos un llamado, algo trascendente que nos remite a lo Sublime, de Kant; a lo Numinoso, de Rudolf Otto, o al Ser de Heidegger—ese fundamento que habríamos olvidado, y que Machu Picchu evoca, haciéndolo resonar en lo más profundo de uno.

Pero no todo es gravitas de estirpe teutona; felizmente, también cabe el toque de ligereza. Ocurre que antes se permitía acampar entre las ruinas. El hotel era caro y allí solo iban los turistas con dinero. Los jóvenes -locales y extranjeros-, en cambio, si decidíamos permanecer hasta el día siguiente, podíamos refugiarnos en los recintos incas que tenían techo, elegidos de acuerdo al tamaño del grupo de mochileros que se hubiese formado de modo espontáneo. Eran los tiempos del latinoamericanismo ecuménico y una onda de hermandad animaba a todos: peruanos, gringos, franceses, argentinos, chilenos, uruguayos y demás, la mayoría con cabellos hasta los hombros. Se bebían menjunjes macabros y se fumaba marihuana; se hablaba de literatura, de budismo zen, de cine, de política; se hacía música (nunca faltaban la guitarra, el rondín, ni la quena, y de improviso todos el mundo “se alucinaba” percusionista, golpeando lo que tuviese a mano). Medio aventureros, medio hippies, medio intelectuales—eso éramos. Una vez, tras varias horas de juerga y conversación, la gente se fue cansando, salvo dos o tres que, tiritando de frío, seguimos hablando de Cortázar, de Bergman, de Miles Davis y Frank Zappa, de Marcuse y del Vietnam, hasta que sobrevino un silencio y pasó el ángel. Entonces alguien dijo: “¡Qué frío hace a esta hora!” Y otro: “¿Cómo aguantarían los incas?”. Bajo su gruesa manta, cubierto hasta la cabeza, replicó el que parecía más dormido: “Los incas no eran cojudos, ¡ellos dormían en el hotel!”.

|

a |

|

El hecho es que Machu Pichu aún espera a su poeta. Quizás el arco y la lira de un Octavio Paz hubieran constituido el instrumento ideal para tal empresa. Lo digo pensando en que ambos -la poesía de Paz y la ciudadela- combinan el rigor y la fantasía, el diseño arquitectónico en medio de la lujuria selvática, la hondura de la historia y la altura de la metafísica—ambos vertiginosos. |

V

Ya me toca regresar y escogeré para este tramo aquel viaje nocturno en que, muerto de aburrimiento en el interior del tren, pues no veía nada a través de las ventanas, salí a despabilarme y mirar el cielo desde un espacio intermedio entre vagón y vagón. De pronto, tras una curva, en medio de la negra noche, vi refulgir el imponente pico de La Verónica y casi caigo de rodillas. He estado en diversas iglesias en mi vida; en ninguna experimenté ese oceánico sentimiento que denominamos religioso, como el suscitado en mi espíritu por la visión del resplandeciente nevado andino, aquella noche. Lo miré todo lo que pude hasta que se perdió, pero su impronta en mi mente hizo que después el tiempo pasara como volando. Cuando llegamos al Cusco, me esperaba otra dádiva. Desde el cerro, mientras el tren hacía el zigzag del retorno, se veía la Plaza de Armas doblemente iluminada: de oro por los reflectores circundantes, y de plata por la gigantesca luna llena que, suspendida justo encima de la Catedral, contemplaba y custodiaba a la ciudad.